システムエンジニアの頃は、毎日のように「退職したい」と考えながら通勤していました。

でも、いざ退職に踏み切ってみると、

- 想像していたより緊張してしまう

- 上司から上手いことなだめられてしまう

- ふと気がつけば退職していない

なんて想定外なこともあり、僕は退職に3回失敗しました。

しかし、そのおかげ?で、退職に必要なことをしっかりと把握できました。

退職に必要なことは「やるべきことを把握してやりきること」です。

そこで今回は「エンジニアが退職するまでの流れ」をテーマに、必要となる手順や手続きについて解説します。

この記事でわかること

- エンジニアが退職するまでの流れ

- 退職後に必要となる公的な手続き

- 退職前にしておくべきこと

- 円満退職できないときの対策|退職代行サービス

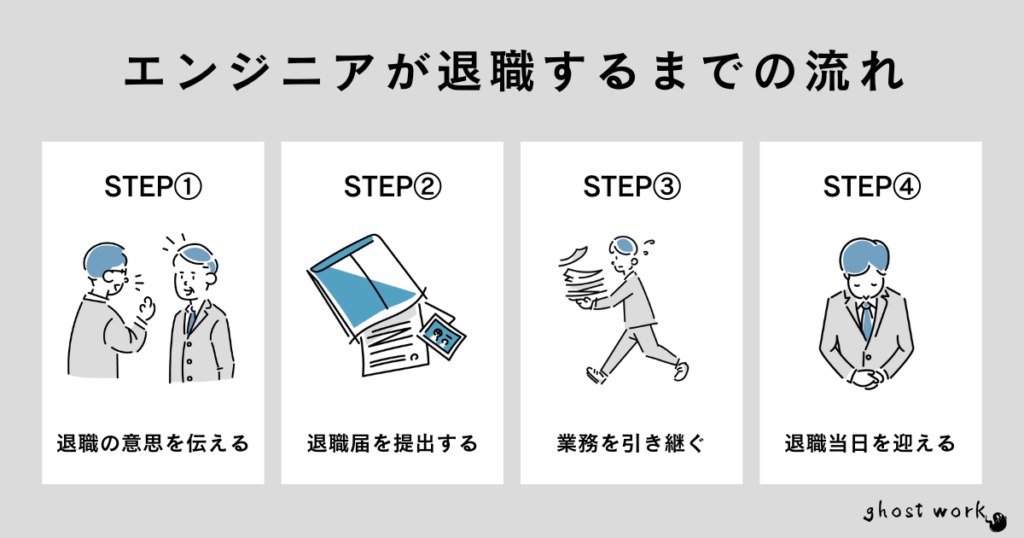

エンジニアが退職するまでの流れ

一般的な退職までの流れは、下記の4ステップとなります。

業務のクローズや引き継ぎの負担を減らすためにも、タイミングを意識して流れを把握しましょう。

- 退職の1~3ヶ月前まで

- 直属の上司に伝える

- 退職の1ヶ月前まで

- 直属の上司に提出する

- 退職の1週間前まで

- 後任者を選定する

- 引継ぎ資料を作成する

- 職場へのあいさつ

- 備品の返却

- 書類の受け取り

STEP1|退職の意思を伝える

退職の意思を直属の上司に伝えましょう。

意思を伝えるタイミングは、法律では「退職の2週間前まで」と定められています。

しかし、業務の引き継ぎや周囲への負担を考慮するなら、一般的には1~3ヶ月前までに伝えるのがおすすめです。

エンジニアは、半年~数年単位の長期プロジェクトにかかわる機会も少なくありません。

退職したいのに業務が忙しくては「辞めづらい」「辞めさせてくれない」といった状況に陥ります。

辞めたいタイミングで確実に退職するためにも、半年程度の余裕をもって意思を伝えるのも得策です。

有休消化したい場合は、その日数も含めましょう。

上司にどうやって声をかけた?

「退職」というネガティブな理由で上司に声をかけるのは、想像以上に緊張します。

とくにお世話になった上司には、少しだけ申し訳なさも感じてしまいます。

僕が退職したときは、下記のように声をかけました。

「すみません。少し相談したいことがあるんですけど、定時後にお時間いただけませんか?」

基本的には「相談したいことがある」と伝え、応接室や会議室など1対1で話せる場所に移ります。

あとは素直な気持ちを伝えるだけです。

僕が上司に声をかけたときは

「結婚の報告かと思った」って言われました(笑)

引き留められたらどうする?

退職を引き留められたときは、意思を変えるつもりがないことをキッパリと伝えましょう。

「気にかけていただき、とてもうれしく思います。

しかし、長く悩んで出した結論ですので、意思を変えるつもりはありません。」

上司に退職の意思を伝えると、あの手この手を使って引き留められることもあります。

僕自身も前職のシステムエンジニアでは、引き留められた経験が4回あります。

結局、退職せず。

結局、退職せず。

結局、退職せず。

決心が固かったので、退職へ。

退職を決心したときは「絶対に辞めてやる!」と強い気持ちを抱くはずです。

しかし、いざ引き留められると、自分でもビックリするくらい心がアッサリと揺らぎます。

悔しいけど「そんなに必要としてくれるなら…」と

喜んでしまう自分がいる。

「会社に残ったほうがいい」

「中途半端に辞めると失敗する」

世の中の上司は、さまざまな決まり文句で退職を引き留めます。

そんなときは「退職する強い意志」だけ曲げなければ、聞き流すくらいの気持ちで臨んでも問題ありません。

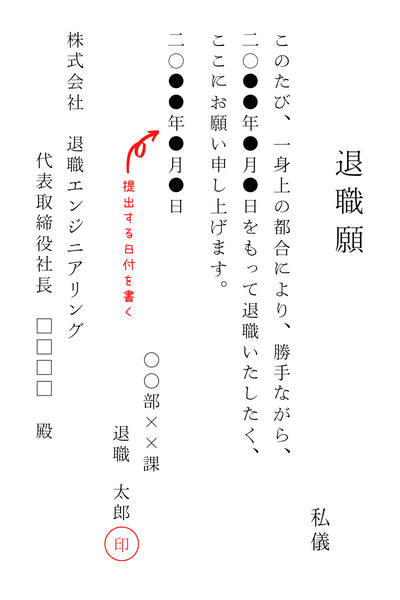

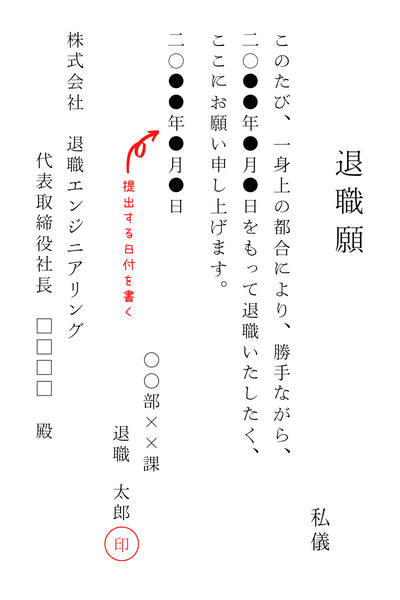

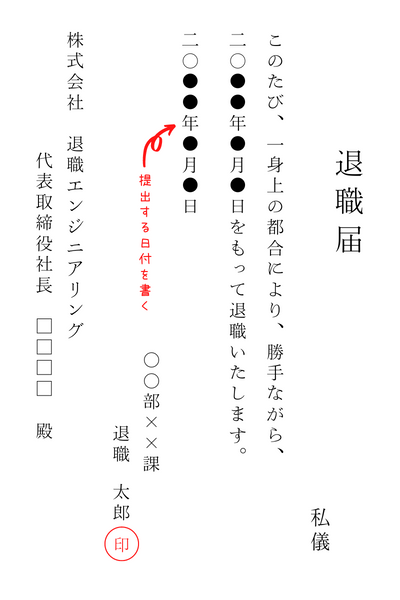

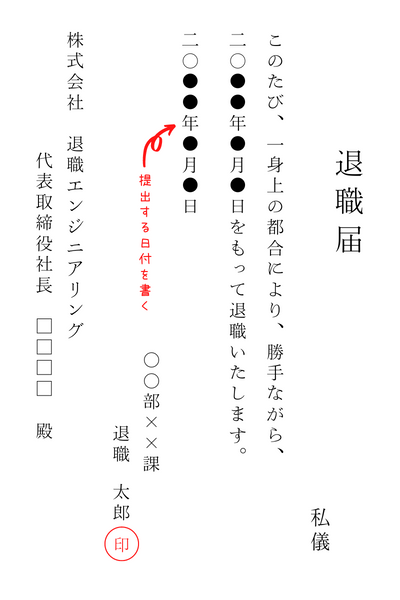

STEP2|退職届を提出する

退職の意思を伝えたら、退職届を提出します。

退職願の提出は、法律で義務付けられていません。

しかし、会社の就業規則に定められている場合もあるため、一般的には提出するものです。

- 記入用紙(B5サイズ・便せん)

- 封筒(長形4号)

退職届は、必要事項を用紙に記入し、封筒に入れて提出します。

用紙のサイズが大きいと記入の手間が増えるので、コンパクトなB5サイズの白便せんがおすすめです。

用紙と封筒はコンビニでも購入できますよ!

退職願と退職届の違い

退職願と退職届は混在しがちですが、用途によって使い分ける必要があります。

退職願は、退職を願い出て会社の合意を得るための書類です。

退職願の提出は、法律で義務付けられていません。

しかし、提出することで、退職の意思を強く示せます。

退職届は、会社に退職を通告するための書類です。

一般的には、退職の意思を伝え、退職日が決定後に提出します。

法律では、退職届の提出から2週間が経過すれば退職できると規定されています。

退職届・退職願の書き方

退職届や退職願は、一般的に「縦書き」で記入します。

また、使用するペンは「黒ボールペン」または「万年筆」が最適です。

シャープペンシルやフリクションペンのように、書き直しできるペン(消せるペン)は使用できません。

書き間違いがある場合は、修正テープを使用せず、別の用紙に書き直しましょう。

STEP3|業務を引き継ぐ

退職届の提出後は、すみやかに業務の引き継ぎを行います。

- 後任の担当者を決める

- 引き継ぎ資料(マニュアル)を作成する

- 引き継ぎする

上記を退職までの期間で完了させるためにも、引き継ぎのスケジュールを立てることが大切です。

また、後任の担当者が決まらない場合も想定して、引継ぎ資料は詳細に作成しましょう。

エンジニアの業務は、専門知識を必要とします。

そのため、業務が属人化してしまうことも少なくありません。

業務を引き継いだ後任者が困らないためにも、以下のポイントを意識しましょう。

- 業務手順は初心者でもわかるように伝える

- 担当業務は漏れなく伝える

- 参考資料やサイトURLも補足する

- かならず対面で説明する

- 困ったときの連絡先を伝える

何年もかけて携わってきた業務を、後任者が一度や二度の説明で理解するのは困難です。

後任者の立場を配慮しながら、困ったときにサポートすることを心がけましょう。

画像やイラストを使った引継ぎ資料は、

説明するときの負担を軽減できますよ。

STEP4|退職当日を迎える

退職の当日は、あいさつと事務処理のみ実施します。

あいさつは、対面またはメールで行うのが一般的です。

僕はお菓子を配りながら、対面で一言程度のあいさつ回りをしました。

メールであいさつする場合は、下記のような文面で要点だけシンプルに伝えましょう。

件名:退職のごあいさつ

本文:

お疲れ様です。○○部●●課の××です。

このたび、一身上の都合により本日付で退社することとなりました。

本来であれば直接ごあいさつに伺うべきところ、メールにて失礼いたします。

入社から◯年間、いつも皆様に温かくサポートしていただき、本当に感謝しております。

業務では至らぬ点もあったかと思いますが、皆様には様々なことを学ばせていただきました。

この会社で培った経験を、今後に活かしていきたいと思っております。

退職後の連絡先は下記のとおりです。

何かございましたら今後ともご連絡いただけると幸いです。

メールアドレス:○○○○@○○○○

電話番号:×××-×××-××××

最後となりますが、皆様のさらなるご健勝とご活躍を心よりお祈り申し上げます。

今まで本当にありがとうございました。

○○部●●課 ××

退職日に受け取るもの

退職時に社内で受け取るものは、以下のとおりです。

- 離職票

- 源泉徴収票

- 退職証明書

- 会社が保管している書類

- 年金手帳

- 雇用保険被保険者証

会社から受け取るものは、退職後の公的な手続き(保険・税金・年金)で必要となります。

漏れがないよう、忘れずに受け取りましょう。

退職日に返却するもの

会社から支給された制服や備品は、すべて返却します。

- 社員証

- 社章

- 名刺

- 制服(作業着)

- 業務資料

- 社用の携帯電話

- 健康保険被保険者証

業務で使用した資料やデータは、社外への持ち出しが原則禁止です。

たとえ手書きのメモであっても、誤って持ち出してしまうと思わぬトラブルに発展することもあります。

業務にかかわるものは、すべて返却するか社内で廃棄しましょう。

退職後に必要となる公的な手続き

退職後には、以下の公的な手続きが必要となります。

- 健康保険

- 失業保険

- 住民税

- 所得税

- 年金

手続きの方法は、転職活動の状況により異なります。

自分に当てはまるケースを確認しながら、手続きの準備を開始しましょう。

健康保険

健康保険は、会社員や公務員とその家族が加入する医療保険制度です。

退職後は無保険となってしまうため、以下の選択肢で手続きが必要となります。

退職時に受け取った「健康保険資格喪失証明書」を転職先に提出する。

転職先から1週間程度で健康保険証が発行されます。

現在の健康保険に継続加入する。

※最長2年の任意継続被保険者制度を利用する。

利用条件

- 退職日までの被保険者期間が2ヶ月以上であること

- 健康保険組合へ退職日の翌日から20日以内に申請すること

国民健康保険に加入する。

利用条件

- 居住地の市区町村役所の健康保険窓口へ退職日の翌日から14日以内に申請すること

家族の扶養に入る。

利用条件

- 家族(3親等以内の親族)が健康保険の被保険者であること

- 自身の年収が130万円未満であること

失業保険

失業保険は、再就職を支援する保険制度です。

退職後に一定の条件を満たす場合は、失業手当を受け取れます。

- 失業状態であること

- 退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12ヶ月以上あること

- ハローワークに求職の申し込みをしていること

転職先が決まっている場合は、受給資格がないため失業保険を利用できません。

居住地を管轄するハローワークへ、雇用保険被保険者証や離職票などを持参のうえ手続きします。

失業手当の給付対象は、再就職に向けて活動している人です。

再就職の意思がなければ給付中止(または減額)となる場合もあるため、給付条件や手続きの流れは事前に確認しておきましょう。

住民税

住民税は、退職した月により対応方法が異なります。

ただし、転職先が決まっている場合は、特別徴収(毎月の給与から天引き)の継続手続きを依頼できます。

- 普通徴収

- 納税者が自ら納付する(年に4回)

- 特別徴収

- 毎月の給与から天引き(会社が納付)

退職する会社と転職する会社に特別徴収の継続手続きを依頼する。

退職する会社への依頼が困難な場合

一旦、普通徴収に切り替え、転職先の会社で特別徴収への切り替えを依頼する。

1月~5月に退職した場合

退職する月から5月までの住民税が、退職する月の給与から天引き(一括徴収)されます。

ただし、一括徴収する住民税が給与と退職金の合計額を上回っている(徴収できない)場合は、普通徴収に切り替えて納付となります。

6月~12月に退職した場合

退職する月の住民税のみ、給与から天引きされます。

また、退職月以降は、自動的に普通徴収に切り替わります。

自治体から届く納税通知書に従い、コンビニや金融機関やで納付しましょう。

所得税

退職した時期によって、所得税の確定申告が必要となる場合があります。

転職先の会社に源泉徴収票を提出すれば、年末調整を依頼できます。

ただし、11月以降に入社する場合は、年末調整に間に合わない場合もあるため事前確認が必要です。

年末調整に間に合わない場合は、その年のみ自ら確定申告する必要があります。

自ら確定申告する必要があります。

詳細な手順や期間などは、国税庁のホームページをご確認ください。

年金

退職後は、厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。

- 国民年金

- 日本国内に住む20~59歳の人が加入する年金

- 厚生年金

- 企業に勤めている人が加入する年金

転職先に年金手帳を提出することで、厚生年金の手続きを対応してくれます。

ただし、以下の条件に該当する場合に限ります。

- 退職日の翌日に入社する場合

- 退職月と同じ月に入社する場合

退職日の翌日から14日以内に、国民年金への切り替えが必要です。

年金手帳や退職証明書を持参のうえ、居住地の市町村役場で手続きします。

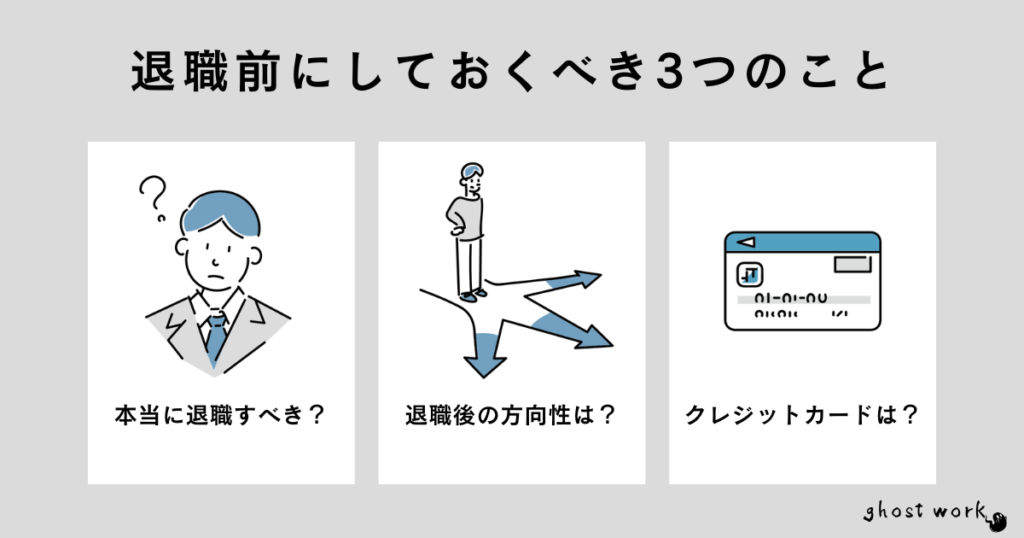

退職前にしておくべき3つのこと

退職は失業状態となるリスクを伴うため、以下の対応を事前に済ませておきましょう。

- 本当に退職すべきか再検討する

- 退職後の方向性を決める

- クレジットカードを作成する

本当に退職すべきか再検討する

ネガティブな理由で退職を検討している場合は、勢いまかせに行動してしまうこともあります。

しかし、苦労して入社した会社であれば、本来は長く勤めることが理想的です。

環境を変えることは、大きなリスクを伴います。

- 人間関係がリセットされてしまう

- 相対的な評価がリセットされてしまう

- 転職活動・転職先が理想の結果となるとは限らない

悩みを解決する術があるかどうか、一度だけ再検討してみることも大切です。

自分一人で判断するのではなく、

第三者のフォローやアイデアに頼ってみてください。

とはいえ、退職を決意するほどの悩みは、そう簡単には解決できないことも事実です。

無理や我慢を強いられるときは、キッパリと退職を決断しましょう。

- 身体的・精神的に限界を感じる場合

- ほかにやりたいことが見つかった場合

- 会社の将来性に不安を感じる場合

退職後の方向性を決める

退職後の方向性(やりたいこと)は、大まかでも良いので決めておきましょう。

- 別企業へ転職する

- フリーランスになる

どのような方向性を選ぶにしても、やるべきことの準備や理解にそれなりの時間が必要です。

退職後に「これからどうしようかな?」と考えてしまうと、ただでさえ不安定な失業期間が延びてしまいます。

退職までのスケジュールを検討するように、退職後のゴールも設定しておきましょう。

クレジットカードを作成する

クレジットカードを保有していない場合は、退職前に作成しておくことをおすすめします。

退職後の失業状態では社会的信用が低下するため、クレジットカードを作成できないこともあります。

とくにフリーランスを目指す場合は、安定した収入を得られるまで時間がかかる可能性も想定すべきです。

事業用のカードや口座が必要となることを想定して、在籍中に準備しておきましょう。

円満退職できないときはどうする?|退職代行サービス

会社との関係が良好ではなく「退職を切り出せない」「そもそも会社に行きたくない」と悩む人もいます。

そのような悩みを解決するなら「退職代行サービス」の活用が便利です。

退職代行サービスを使いたいけど、

トラブルが大きくなりそうで怖い…

退職代行サービスの役割は「利用者の悩みを解決し、スムーズに退職する」を実現することです。

弁護士による監修や退職後のアフターサポートも充実しています。

会社との関係に悩んでいる場合は、まずは相談することから始めてみてください。

| 退職代行サービス | 種類 | サービス料金(税込) |

|---|---|---|

| 辞めるんです | 一般業者 | 27,000円 |

| 弁護士法人みやび | 弁護士 | 55,000円(着手金) |

| 退職代行ガーディアン | 労働組合 | 29,800円 |

辞めるんです

「辞めるんです」は、業界初の料金後払い制度を導入しています。

退職が完了するまで料金の支払いが不要なので、万が一の場合でも安心です。

依頼中は24時間いつでも何回でも相談でき、退職後のアフターサポートも充実しています。

サービス料金「一律27,000円」で追加費用も不要なので、リーズナブルに相談したい場合は「辞めるんです」をおすすめします。

| サービス料金(税込) | 27,000円 |

| 支払い方法 | 銀行振込・クレジットカード決済 |

| 相談方法 | 電話・LINE・メール |

| 対応時間 | 24時間 |

\ LINEで気軽に無料相談できる /

弁護士法人みやび

- 弁護士が直接対応してくれる

- 他社では困難な法的業務も依頼できる

- 24時間相談できる(LINE・メール)

「弁護士法人みやび」なら、弁護士による直接対応を依頼できます。

一般的な退職代行サービスに加え、退職金や損害賠償の請求といった法的業務も依頼可能です。

勤務先との交渉によるトラブルを防ぎたい場合は、弁護士に相談できる「弁護士法人みやび」をおすすめします。

| サービス料金(税込) | 着手金:55,000円 退職金や残業代の請求:回収額の20% |

| 支払い方法 | 銀行振込 |

| 相談方法 | LINE・メール |

| 対応時間 | 24時間 |

\ いつでも無料相談できる /

退職代行ガーディアン

「退職代行ガーディアン」なら、東京労働経済組合が運営する退職代行サービスです。

東京都労働委員会が認証する合同労働組合であるため、違法性のない安心なサービスを依頼できます。

うるさい会社とのやり取りを任せたい場合は、法律に基づく団体交渉を依頼できる「弁護士法人みやび」がおすすめです。

団体交渉とは

団体交渉とは、労働者が集団となって、使用者(企業側)と労働条件や関係性について話し合うことです。

労働時間や賃金、職場環境などについて改善を求めて交渉します。

| サービス料金(税込) | 29,800円 |

| 支払い方法 | 銀行振込・クレジットカード決済 |

| 相談方法 | 電話・LINE |

| 対応時間 | 24時間 |

\ 全国対応・いつでも相談可能 /

円満に退職するためのポイント|事前計画を立てること

今回のまとめ

- STEP1|退職の意思を伝える

- STEP2|退職届を提出する

- STEP3|業務を引き継ぎする

- STEP4|退職当日を迎える

- 健康保険

- 失業保険

- 住民税

- 所得税

- 年金

- 本当に退職すべきか再検討する

- 退職後の方向性を決める

- クレジットカードを作成する

- 一般業者なら|辞めるんです

- 弁護士なら|弁護士法人みやび

- 労働組合なら|退職代行ガーディアン

円満に退職するためには、事前計画を立てることが大切!

退職するまでには、さまざまな取り組みと準備が必要となります。

スムーズに退職するためには、やるべきことを把握して事前計画(スケジュール)を立てることが大切です。

計画なしで対応してしまうと、会社の都合に振り回されることもあります。

また、対応を親まってしまうと、会社との関係性が悪化し、最悪の場合はトラブルに発展してしまうかもしれません。

やるべきことを把握して、周囲に惑わされず行動しよう!

それでも「自分一人では行動できない」と悩んでしまう場合は、退職代行サービスの利用を検討してみてください。

退職代行サービスを利用することは、けっして悪いことではありません。

自分の将来を正しい方向に導くためにも、遠慮なく活用しましょう。

コメント